Die Einkommensgrenze beim Elterngeld

Hintergrund, Fakten und Neuigkeiten

Um für das Elterngeld berechtigt zu sein, muss man verschiedene Voraussetzungen erfüllen. In diesem Artikel schenken wir der letzten Grundvoraussetzung, der Einkommensgrenze im Sinne des § 1 Abs. 8 BEEG, Aufmerksamkeit.

Hier die wichtigsten Infos zum Thema:

- Berechtigte mit „hohem Einkommen“ im Kalenderjahr vor der Geburt werden vom Elterngeld ausgeschlossen

- Die Grenze beträgt für Eltern, deren Kinder ab 01.04.2024 geboren wurden 200.000€

- Die Grenze beträgt für Eltern, deren Kinder ab 01.04.2025 geboren wurden 175.000€

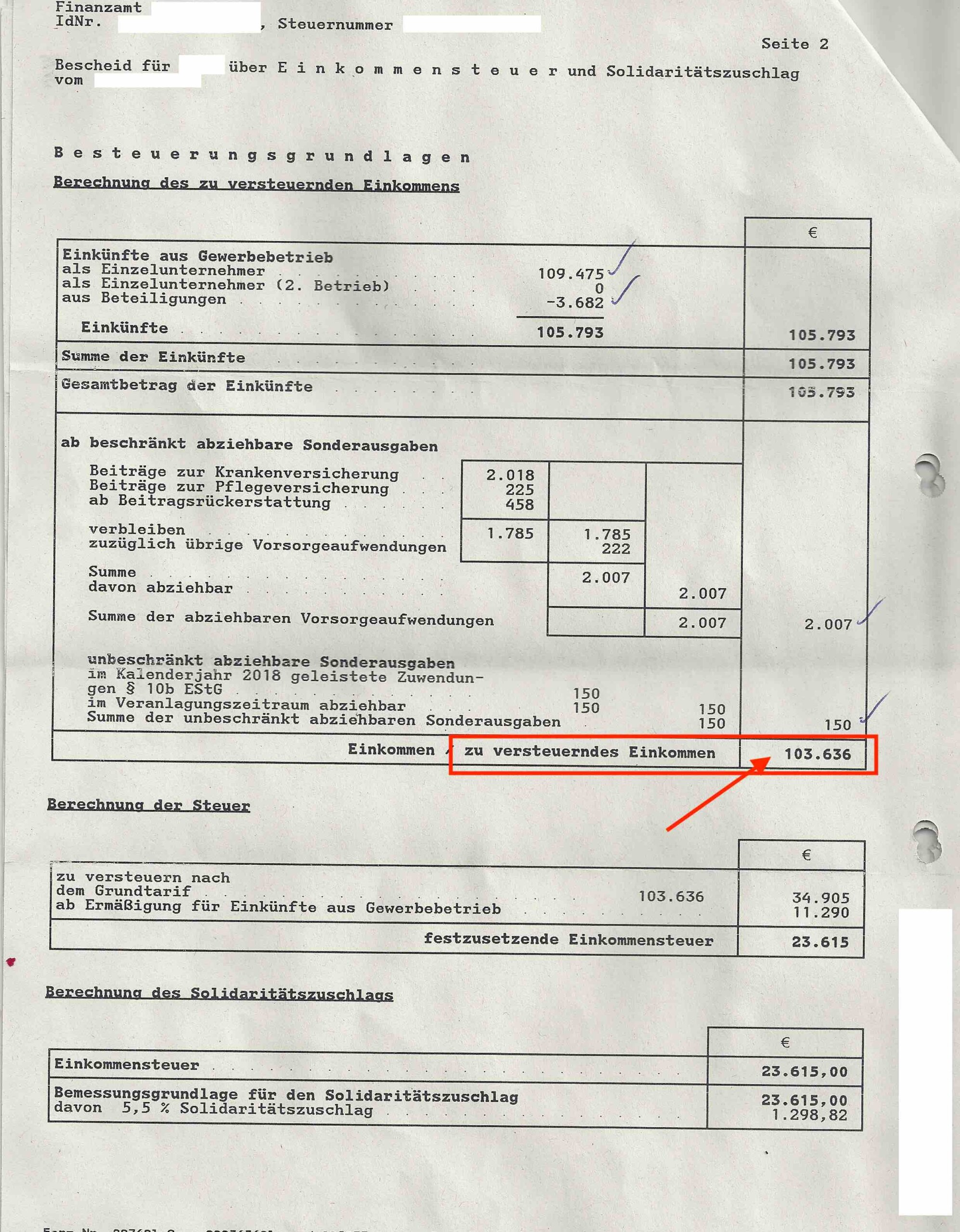

- Maßgeblich ist das „zu versteuernde Einkommen“ aus den Einkommensteuerbescheiden (nicht zu verwechseln mit dem Bruttoarbeitslohn, steuerpflichtigen Gewinn oder dem Gesamtbetrag der Einkünfte)

- Einkommen aus der EU, dem EWR zählt dazu, anders als Einkommen aus Drittstaaten

- Als Nachweis dient der Einkommensteuerbescheid, liegt dieser (noch) nicht vor, wird das Elterngeld ggf. nach § 8 Abs. 2 Satz 2 BEEG vorläufig festgesetzt

- Anfangs (2007) gab es keine Einkommensgrenze, später wurde sie mit 500.000€ eingeführt, zum 01.09.2021 auf 300.000€ heruntergesetzt.

Allgmeines zur Einkommensgrenze

Die Einkommensgrenze beim Elterngeld stellt eine starre Grenze bei der Sozialleistung Elterngeld dar, die Berechtigte von der Leistung ausschließt. Eltern von Kindern, die ab 01.04.2024 geboren wurden, dürfen im Kalenderjahr vor der Geburt kein „zu versteuerndes Einkommen“ lt. Einkommensteuerbescheid von mehr als 200.000€ erzielen. Eltern von Kindern, die ab 01.04.2025 geboren werden, dürfen kein zu versteuerndes Einkommen über 175.000€ erzielen, um elterngeldberechtigt zu sein.

Das „zu versteuernde Einkommen“ ist nicht zu verwechseln mit dem Bruttoarbeitslohn, dem Gesamtbetrag der Einkünfte oder anderen Einkommensgrößen. Es handelt sich um eine feste und klare Größe in der Einkommensteuerberechnung. Falls Sie sich unsicher sind, wie hoch Ihr zu versteuerndes Einkommen ist oder sein wird, wenden Sie sich am Besten an einen steuerlichen Berater.

Hinweis:

Es zählt das zu versteuernde Einkommen des Geburtsvorjahres, nicht das Einkommen des elterngeldrechtlichen Bemessungszeitraumes im Sinne des § 2b BEEG.

Beispiel:

Das Kind wird am 13. November 2024 geboren, die Mutter ist angestellt, der Mutterschutz begann am 02. Oktober 2024. Der Bemessungszeitraum umfasst die Monate Oktober 2023 bis September 2024. Zur Prüfung der Einkommensgrenze wird das zu versteuernde Einkommen von Januar bis Dezember 2023 herangezogen.

Tipp:

Kapitalerträge, die der Abgeltungsteuer im Sinne des § 32d unterlagen und demnach nicht mehr im Steuerbescheid aufgelistet werden, zählen nicht zum zu versteuerndem Einkommen dazu und bleiben bei der Einkommensgrenze entsprechend außen vor; Richtlinien 1.8 zu § 1 Abs. 8 BEEG; (anders jedoch SG München, Urteil v. 09.02.2018 – S 46 EG 87/17).

Klarstellung:

Das „zu versteuernde Einkommen“ ist ein steuerrechtlicher Fachbegriff und hat nichts mit dem elterngeldrechtlichen Bemessungseinkommen zu tun. Bei der Prüfung der Einkommensgrenze handelt es sich um einen Schritt in der elterngeldrechtlichen Berechtigungsprüfung, bei der Ermittlung des Bemessungseinkommens handelt es sich um einen Schritt in der Elterngeldberechnung.

Das heißt: Einkommensbestandteile, die bei der Elterngeldberechnung (Bemessungseinkommen) unberücksichtigt bleiben, bspw.

– Einmalzahlungen / Sonstige Bezüge

– Kapitalerträge

– Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung

– Sonstige Einkünfte

– u.v.w.m.

werden für Zwecke der Einkommensgrenze berücksichtigt, weil sie zum „zu versteuernden Einkommen“ nach dem Einkommensteuergesetz zählen. Nur Ihr steuerlicher Berater kann Ihnen hier Klarheit verschaffen und Ihr „zu versteuerndes Einkommen zuverlässig prognostizieren.

Newsticker zur Senkung der Einkommensgrenze auf 200.000€, bzw. 175.000€

wird aktuell nicht mehr fortgeführt

Sie sind betroffen? Was können Sie tun?

- Prüfen Sie (ggf. gemeinsam mit dem Steuerberater), ob Sie tatsächlich die Grenze übersteigen, die Berechnung des „zu versteuernden Einkommens“ ist komplex.

- Prüfen Sie in diesem Zusammenhang (ggf. mit dem Steuerberater) inwieweit Sie ggf. Ihr „zu versteuerndes Einkommen“ unterhalb dieser Grenze gestalten können, bspw. durch (vorweggenommene) Kosten wie Werbungskosten, Betriebsausgaben, Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen, etc.

- Schreiben Sie Ihrem Wahlkreisabgeordneten, den Mitgliedern des Bundesfamilienausschusses und der Familienministerin selbst.

- Prüfen Sie, ob Sie Petitionen mitzeichnen möchten.

- Erwägen Sie den Widerspruch/eine Klage, sofern Sie einen Ablehnungsbescheid erhalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Verfahren ruhen wird, weil Betroffene ggf. bis zum Bundesverfassungsericht ziehen werden, ist recht wahrscheinlich.

Elterngeldsoftware wurde aktualisiert

05. Februar 2024

Zwischenzeitlich wurden die Aktualisierungen aufgrund des ersten Haushaltsfinanzierungsgesetzes auf dem Internetauftritt von Einfach Elterngeld umgesetzt.

Unsere Nutzerinnen und Nutzer können nun im Elterngeldrechner und in unserer Elterngeldsoftware die neue Gesetzeslage testen.

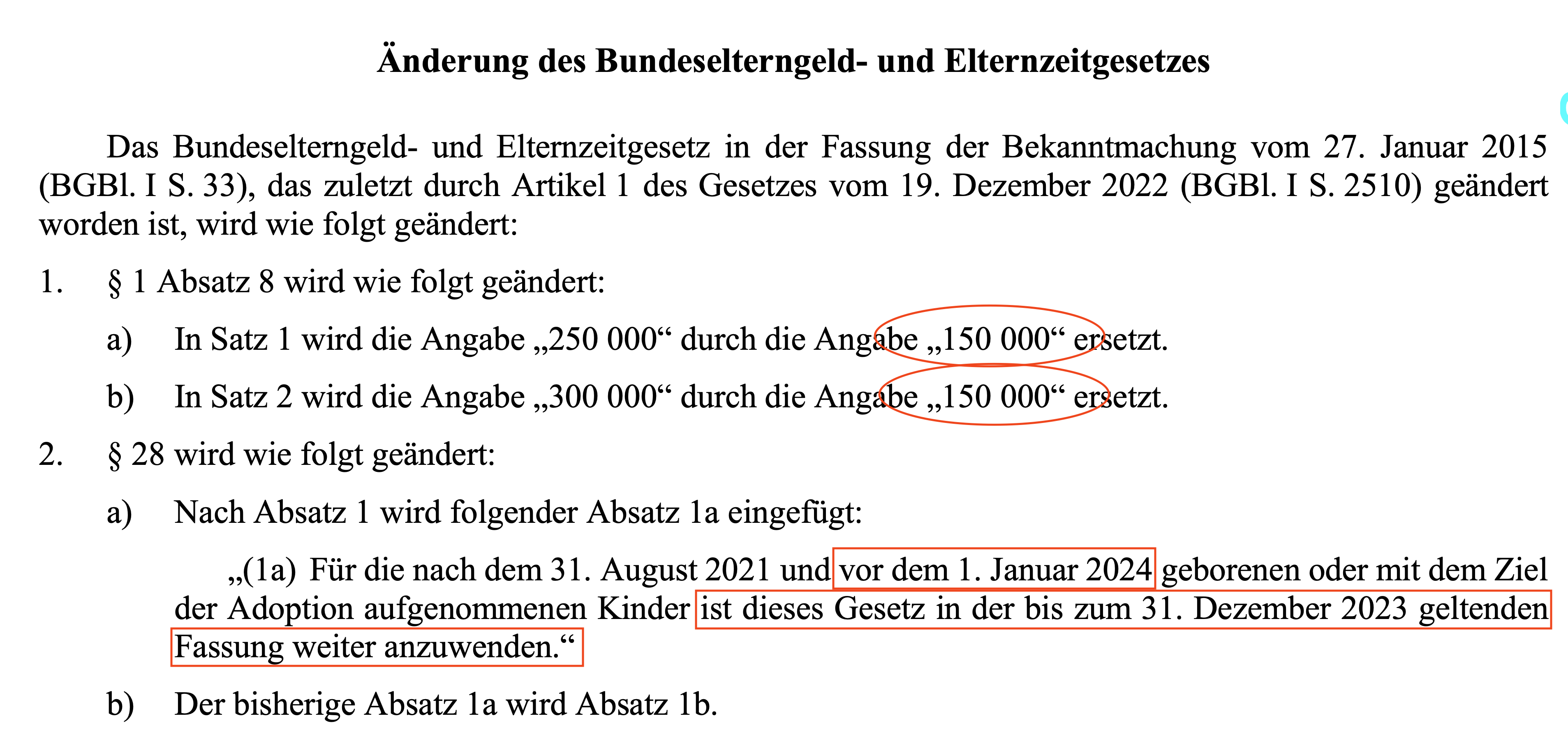

(kleine) Korrektur im zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024

02. Februar 2024

Im zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 einigte sich die Ampelregierung auf eine weitere Korrektur des Bundeselterngeld- und elternzeitgesetzes (Bundestagsdrucksache 20/10150), in welchem nunmehr die folgenden Grenzen enthalten sind:

Einkommensgrenze für Eltern, deren Kinder bis 31.03.2024 geboren werden: 250.000€ (Alleinerziehend), bzw. 300.000€ (Paargemeinschaften)

Einkommensgrenze für Eltern, deren Kinder ab 01.04.2024 geboren werden: 200.000€ (sowohl Paargemeinschaften als auch Alleinerziehende)

Einkommensgrenze für Eltern, deren Kinder ab 01.04.2025 geboren werden: 175.000€ (sowohl Paargemeinschaften als auch Alleinerziehende)

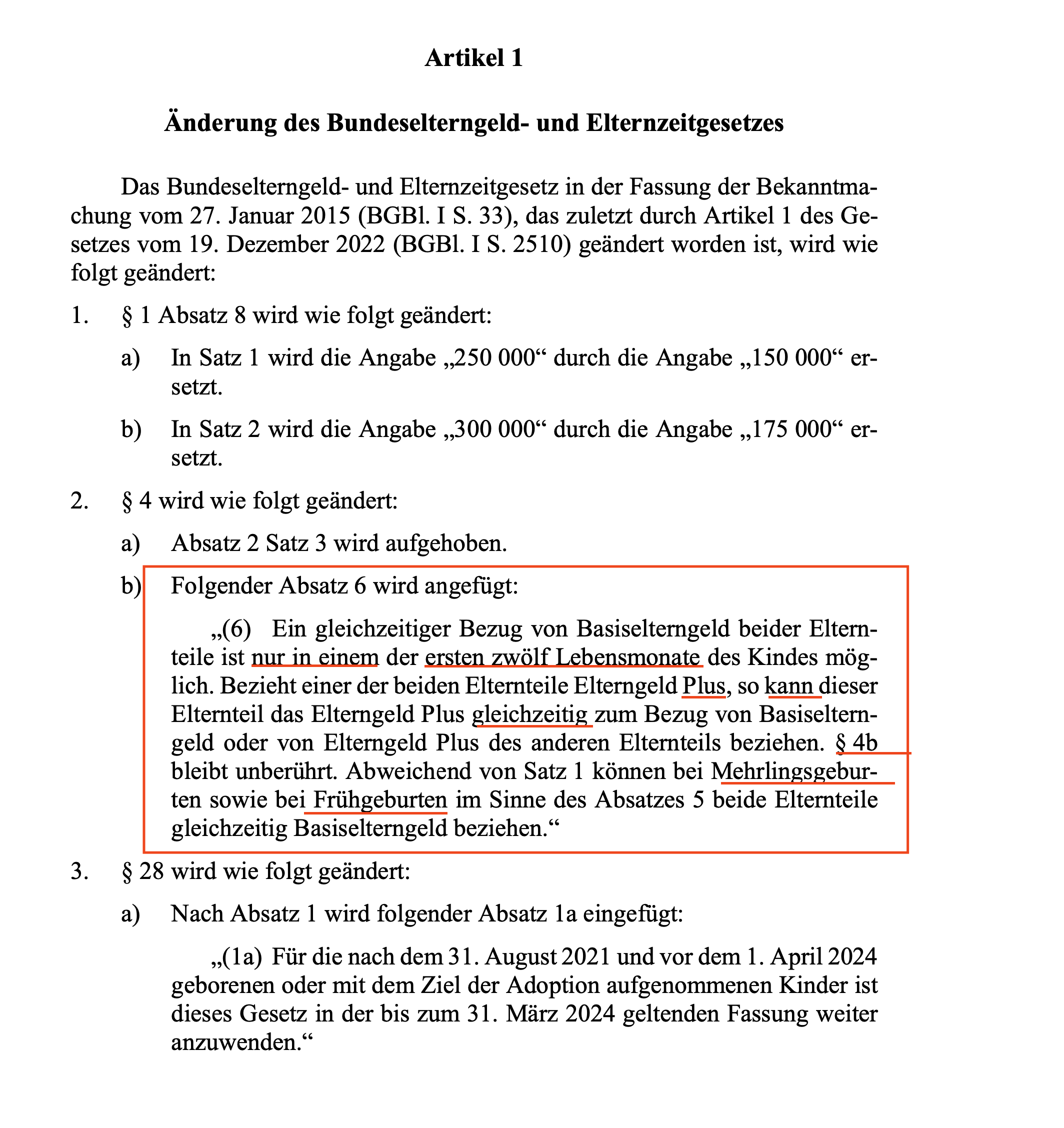

Auch der neue § 4 Abs. 6 BEEG soll (glücklicherweise) noch um weitere Tatbestände erweitert werden. Demnach wird (leider) ein gleichzeitiger Bezug von Basiselterngeld künftig nur noch maximal für einen Monat und nur innerhalb der ersten zwölf Lebensmonate des Kindes möglich sein. Keine Änderung im Vergleich zur „alten Regelung“ wird es beim ElterngeldPlus, beim Partnerschaftsbonus, bei Mehrlingen und (elterngeldrechtlichen) Frühchen geben. Sie können auch länger als einen Monat gleichzeitig Basiselterngeld beziehen.

Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens zum zweiten Haushaltsfinanzierungsgesetz haben sich die Koalitionsfraktionen nun darauf verständigt, eine Ausnahme für den gleichzeitigen Bezug von Basiselterngeld für Eltern von neugeborenen Kindern mit Behinderung und Geschwisterkindern mit Behinderung, für die sie den Geschwisterbonus erhalten, zu regeln. Daher werden voraussichtlich in naher Zukunft auch Eltern mit Kindern, die eine Behinderung haben, unverändert gleichzeitig Basiselterngeld beziehen können.

Eine Behinderung in diesem Sinne liegt dann vor, wenn nach § 2 Absatz 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch eine solche ärztlich festgestellt wurde.

Im nächsten Schritt wird der Entwurf nach dritter Lesung im Bundestag Anfang Februar nun am 07. März 2024 im Familienausschuss des Bundesrats besprochen. Inwieweit hier noch Änderungen vorgenommen werden, wird sich zeigen.

Gesetzesentwurf liegt vor

13. Dezember 2023

Zwischenzeitlich liegt ein Gesetzesentwurf vor (Bundestagsdrucksache 20/9792), in welchem die angekündigten Grenzen wie folgt enthalten sind:

Einkommensgrenze für Eltern, deren Kinder bis 31.03.2024 geboren werden: 250.000€ (Alleinerziehend), bzw. 300.000€ (Paargemeinschaften)

Einkommensgrenze für Eltern, deren Kinder ab 01.04.2024 geboren werden: 150.000€ (Alleinerziehend), bzw. 200.000€ (Paargemeinschaften)

Einkommensgrenze für Eltern, deren Kinder ab 01.05.2025 geboren werden: 150.000€ (Alleinerziehend), bzw. 175.000€ (Paargemeinschaften)

Viel mehr Aufmerksamkeit sollte indes dem neuen § 4 Abs. 6 BEEG geschenkt werden, sollen doch Eltern von Kindern, die ab 01.04.2024 geboren werden lediglich einen parallelen Basiselterngeld-Monat im ersten Lebensjahr des Kindes nehmen können:

Korrektur des Entwurfs im Haushaltsausschuss

16. November 2023

Der Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion im Haushaltsausschuss, Felix Döring, sagte am 16. November 2023 dem ARD-Hauptstadtstudio:

„Die Einkommensgrenze wird nicht auf 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen gesenkt.“

Stattdessen soll für ab 1. April 2024 geborene Kinder die Grenze für Paare von bislang 300.000 Euro auf 200.000 Euro gesenkt werden. Ein Jahr später soll sie dann auf 175.000 Euro weiter abgesenkt werden. „Durch die verzögerte Absenkung geben wir Familien mehr Zeit, sich auf die Änderungen einzustellen“, so Döring.

Außerdem sollen Paare zwar weiterhin zusammen bis zu 14 Monate Elterngeld beziehen können – aber nur noch maximal einen Monat gleichzeitig.

„Zukünftig muss mindestens einer der Partnermonate allein genommen werden“, so Döring. Das müsse zudem innerhalb des ersten Lebensjahres des Kindes sein.

Bei Mehrlingsgeburten soll die Änderung nicht gelten. Laut Döring wolle man damit einem „zunehmenden Parallelbezug“ entgegenwirken, der mehr Partnerschaftlichkeit entgegenstehe.

Der neuen Osnabrücker Zeitung gegenüber erklärte das Bundesfamilienministerium nun, dass Eltern nach wie vor insgesamt 14 Monate Elterngeld beziehen können – 12 beispielsweise die Mutter und zwei der Vater – jedoch soll künftig (gilt erst für Eltern, deren Kinder ab 01.04.2024 geboren werden) nur noch einer der Monate parallel genommen werden können.

„Mit der Regelung soll eine langfristig partnerschaftliche Aufteilung von Sorgearbeit und Erwerbstätigkeit beider Elternteile gefördert werden“, teilt ein Sprecher des Familienministeriums mit. „Väter sollen darin bestärkt werden, Elterngeldmonate abwechselnd mit der Partnerin zu beziehen.“ heißt es weiter. „Das sei auch unter dem Gesichtspunkt der Gleichstellung sinnvoll.“

Ein weiterer Punkt sei der Bundeshaushalt 2024, der den Sparauflagen unterliegt. „Die neue Regelung zu den Partnermonaten ist eine ausgewogene Lösung, die Eltern nicht übermäßig belastet“, so der Ministeriumssprecher. Dem Umstand, dass schon jetzt mehr als die Hälfte der Väter einen gemeinsamen Monat Auszeit direkt nach der Geburt des Kindes nehmen, werde damit zudem weiter Rechnung getragen – ein Partnermonat bleibe ja.

Eltern von Frühchen und Mehrlingen und ElterngeldPlus-Regelungen ausgenommen von Änderung

Unangetastet bleibe die Regelung, dass der zweite Elternteil die zwei zusätzlichen Monate Elternzeit im Anschluss an das erste Jahr nehmen kann. In früheren Berichterstattungen hieß es, dass ein Partnermonat nicht nur allein, sondern auch innerhalb des ersten Lebensjahres genommen werden muss.

Ausgenommen von der Neureglung sind Eltern von (elterngeldrechtlichen) Frühchen (also mind. 6 Wochen vor dem errechneten ET entbunden) und Mehrlingen. Auch das sogenannte ElterngeldPlus wird nicht angefasst. Somit ist es also weiterhin möglich, dass beide Elternteile sieben Monate gemeinsam dieses Elterngeld beziehen, wenn sie sich für dieses Modell entscheiden.

Ein Gesetzesentwurf ist indes bislang nicht veröffentlicht.

Positionspapier der FDP mit Gegenvorschlag veröffentlicht

17. Oktober 2023

Mit konkreten Gegenvorschlägen möchte die FDP-Bundestagsfraktion die Senkung der Einkommensgrenze verhindern. Diese wurden in einem Positionspapier veröffentlicht.

Inhalt des Vorschlags ist:

- Wegfall der zwei Partnermonate für alle Eltern (also in Summe nicht mehr 14, sondern max. 12 Monate Elterngeld)

- Ein paralleler Bezug von Elterngeld nach den ersten zwei Lebensmonaten solle nicht mehr möglich sein (ausgenommen seien Zwillings- und Mehrlingsgeburten)

- Wenn im ersten Lebensmonat beide Elternteile Elterngeld beziehen, erhalten sie einen 13. Monat und einen einmaligen Bonus von 500€

Die Änderungen könnten für Eltern greifen, deren Kinder ab 01.04.2024 geboren werden. Die Einkommensgrenzen könnten dadurch unverändert bestehen bleiben.

Eigene Meinung:

Der Vorschlag würde nicht nur das Elterngeldrecht und die Antragsformulare komplizierter machen (Bürokratieerhöhung), sondern stellt eine erhebliche Leistungsverschlechterung dar. Aus Sicht von Einfach Elterngeld stellt dieser Vorschlag keinen echten Gegenvorschlag zur Einsparung dar. Wir gehen deshalb davon aus, dass sich dieser Vorschlag nicht durchsetzen wird, weil die „Masse“ wohl lieber wenigen das Elterngeld gänzlich verwehren wird, als sämtliche Leistungsbezieher mit einer erheblichen Leistungsbeschränkung auszusetzen.

Referententwurf beschlossen und an die Ausschüsse weitergeleitet

21. September 2023

Zu später Stunde beschloss die Mehrheit des Bundestags (Ampelkoalition) den Referentenentwurf in der vorgeschlagenen Form zur Weiterleitung an die Fachausschüsse. Die Oppositionsfraktionen stimmten gemeinsam dagegen.

Der Änderungsantrag der Union wurde nicht beschlossen (abgelehnt).

Die Senkung der Einkommensgrenze wird damit de facto so kommen wie unten beschrieben. Betroffene Eltern sollten prüfen, ob sie Möglichkeiten haben, ihr zu versteuerndes Einkommen 2023 entsprechend zu senken.

Union bringt Änderungsantrag im Bundestag ein

21. September 2023

Mit Drucksache 20/8406 begehrt die Fraktion der CDU/CSU im deutschen Bundestag die Änderung des Entwurfs des Haushaltsfinanzierungsgesetzes derart, dass auf die Senkung der Einkommensgrenze verzichtet werden solle und alternativ

- keine weiteren Kürzungen am Elterngeld vorzunehmen, die junge Familien benachteiligen und Anreize zur gleichberechtigten Aufteilung von Erwerbsarbeit und Kinderbetreuung zerstören;

- dauerhafte Einsparpotenziale im Bundeshaushalt zu identifizieren, die auf einer familienfreundlichen politischen Priorisierung beruhen.

Dabei berufen sich die Antragsteller auch auf das IW Köln. Diese mache auf ein weiteres Problem im Zusammenhang mit der geplanten Absenkung der Einkommensgrenze aufmerksam: bei der Einkommensverteilung der Paare mit einem zu versteuernden Einkommen von über 150.000 Euro seien es häufig die Männer, die mehr verdienen als die Frauen. Im Schnitt verdienen die Frauen 65.000 Euro, die Männer etwa 140.000 Euro im Jahr – ihr Gehalt sei mehr als doppelt so hoch.

Gerade deshalb wäre diese Absenkung beim Elterngeld so fatal. Denn es sei klar, was passieren würde: Die häufig weniger verdienenden Frauen werden vielfach die Kinderbetreuung wahrnehmen und die Männer gehen arbeiten, nicht weil diese Paare das so wollen, sondern weil sie Miete, Heizung und Lebensmittel bezahlen müssen und weil sie rechnen könnten. Die von der Bundesregierung beschlossene Streichung des Elterngelds für diese Eltern sei daher kontraproduktiv und stelle ein katastrophales Signal dar, das sich gegen Kinder, die partnerschaftliche Vereinbarkeit von Beruf und Familie sowie die Chancengerechtigkeit von Männern und Frauen richtet. Statt Fortschritt erlebe die Gesellschaft einen massiven Rückschritt.

Der Referentenentwurf des Haushaltsfinanzierungsgesetzes und der Änderungsantrag wird am Donnerstag, den 21. September 2023 um 22:45 Uhr im Bundestag beraten.

Referentenentwurf eines Haushaltsfinanzierungsgesetzes liegt vor

11. September 2023

Der Referentenentwurf liegt vor und beinhaltet die Senkung auf 150.000 EUR. Die Änderung betrifft nur Eltern von Kindern, die nach dem 31. Dezember 2023 geboren werden.

Durch die Absenkung der Einkommensgrenze nach § 1 Absatz 8 BEEG ergäben sich Einsparungen im Elterngeld, die sich im Jahr 2024 auf 150 Mio. Euro, im Jahr 2025 auf 400 Mio. Euro und in den anschließenden Jahren auf jährlich 500 Mio. Euro belaufen sollen. Inwieweit diese Prognosen zutreffend sind, vermögen wir nicht einzuschätzen.

Bundestag berät zum Haushalt des Bundesfamilienministeriums

05. September 2023

Das Haushaltsgesetz 2024 wird in den Bundestag eingebracht und von 12:45 Uhr bis 14:30 Uhr erfolgt die Aussprache zum Einzelplan 17 des Ministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend.

Bundeskabinett beschließt Gesetzesentwurf

16. August 2023

Das Kabinett beschloss am 16. August 2023 den Entwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für ein Haushaltsfinanzierungsgesetz. Demnach soll die Einkommensgrenze für den Anspruch auf Elterngeld auf jährlich 150.000 Euro halbiert werden. Der neue Grenzwert gelte demnach für Personen mit gemeinsamem Elterngeldanspruch ebenso wie für Alleinerziehende.

Senkung beträfe nur Eltern, deren Kinder ab 2024 geboren werden

09. Juli 2023

Das Bundesfamilienministerium bestätigt den Medien, dass Eltern, deren Kinder noch in 2023 geboren werden, nicht von der Gesetzesänderung betroffen seien, mithin für sie noch die „alte“ Einkommensgrenze von 250.000€ (Alleinerziehende), bzw. 300.000€ (Paargemeinschaften) gelte.

Der Verfassungsrechtler Professor Gregor Kirchhof von der Universität Augsburg hält indes Änderungen am Zeitplan für notwendig.

„Aus rechtlicher Sicht ist jedenfalls eine deutlich längere Übergangsfrist geboten“,

sagte der Experte Mitte Juli gegenüber dem Bayerischen Rundfunk.

Problematisch sei vor allem die Situation von Paaren, die aktuell ein Kind erwarten und von der Neuregelung ab Januar betroffen wären. Die geplante Streichung des Elterngeldes für Einkommen ab 150.000 Euro solle für Geburten ab dem 1. Januar 2024 gelten. Wer bereits Elterngeld bezieht, hätte weiterhin Anspruch – ebenso Eltern, deren Kind bis Ende des Jahres geboren werden.

Wer sich im Vertrauen darauf, Anspruch auf Elterngeld zu haben, für Nachwuchs entschieden hat, würde nach den aktuellen Plänen der Bundesregierung nicht mehr berechtigt sein, wenn das Kind ab Januar 2024 zur Welt kommt und die Eltern über der Einkommensgrenze liegen.

Betroffen könnten also auch werdende Mütter sein, die bereits im Moment der Regierungsentscheidung schwanger waren.

Prof. Kirchhof meint dazu:

„Eine Streichung des Elterngeldes für Partner, die aufgrund einer Schwangerschaft ein Kind erwarten, ist im Hinblick auf den Vertrauensschutz sehr problematisch. Im Verfassungsrecht gilt der Grundsatz des schonenden Übergangs. Eine komplette Elterngeld-Streichung ohne hinreichende Übergangsregeln würde dem widersprechen.“

Das Medienmagazin „Quer“ habe zahlreiche Gespräche mit Professorinnen und Professoren für Verfassungsrecht sowie für Steuerrecht zu den geplanten Änderungen des Elterngelds geführt. Während einzelne Experten eher keine Verletzung des Vertrauensschutzes sahen, wäre die Mehrheit der befragten Professoren der Ansicht, dass ein Scheitern des Gesetzes in seiner aktuell geplanten Form vor dem Bundesverfassungsgericht zumindest möglich sei.

Für den Tübinger Verfassungsrechtsexperten Prof. Christian Seiler handele es sich um eine schwierige verfassungsrechtliche Abwägung:

„Dem Grundsatz nach muss man als Bürger immer damit rechnen, dass die derzeit geltenden Gesetze mit Wirkung für die Zukunft geändert werden. Hat der Staat jedoch ein schutzwürdiges Vertrauen der Bürger begründet, müssen die Übergänge angemessen gestaltet werden. Ob das Bundesverfassungsgericht dies für die recht kurzfristige Änderung der Elterngeldregelung annehmen würde, lässt sich nur schwer vorhersehen.“

Das Bundesfamilienministerium nimmt auf den Aspekt des Vertrauensschutzes auf Anfrage des Bayerischen Rundfunk keinen Bezug. Stattdessen führte das Ministerium als Beleg für die Verfassungsmäßigkeit der kurzfristigen Elterngeldänderung einen Präzedenzfall ins Spiel.

„Eine Stichtagsregelung, wonach Eltern, deren Kind am oder nach einem Stichtag geboren wird, keinen Anspruch auf Elterngeld haben, ist verfassungsgemäß. Dies hat das Bundesverfassungsgericht anlässlich der Einführung des Elterngeldes entschieden (Nichtannahmebeschluss vom 20.04.2011, 1 BvR 1811/08). Seinerzeit betraf dies Eltern, die aufgrund ihres Einkommens keinen Anspruch auf das vorherige Erziehungsgeld, jedoch einen Anspruch auf Elterngeld gehabt hätten und deren Kind vor dem Stichtag zur Einführung der Elterngeldregelungen geboren waren.“

Experten sehen allerdings einen gravierenden Unterschied zwischen dem damaligen Fall und der heutigen Situation: Damals führte der Gesetzgeber zusätzliche Leistungen ein, heute sollen bestehende Leistungen gestrichen werden.

Prof. Seiler von der Universität Tübingen hält die Argumentation des Ministeriums nicht für stichhaltig:

„Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist nicht auf die hiesige Fragestellung übertragbar. Damals hat das Gericht zutreffend festgestellt, dass der Gleichheitssatz Stichtagsregelungen bei der Einführung einer neuen Leistung nicht entgegensteht. Heute stellt sich die Frage, ob und inwiefern die Bürger in den Fortbestand aktuell geltender Gesetze vertrauen dürfen.“

Auch Prof. Kirchhof weist die rechtliche Begründung des Ministeriums zurück:

„Verfassungsrechtlich ist zu unterscheiden, ob eine Leistung zu einem Stichtag gewährt wird oder ob sie reduziert resp. entzogen werden soll. Der Vertrauensschutz von Leistungsberechtigten auf eine bestehende Zuwendung ist deutlich höher. Das Grundgesetz drängt hier zu einem schonenden Übergang.“

Pläne wurden erstmalig bekannt

Anfang Juli 2023

Angesichts einer „angespannten“ Haushaltslage des Bundes bat Bundesfinanzminister Christian Lindner die Bundesfamilienministerin Lisa Paus Sparpotentiale in ihrem Ressort zu erörtern. Frau Paus schlug (nach eigenen Auskünften widerwillig) vor, die Einkommensgrenze beim Elterngeld auf 150.000 EUR zu senken. Der Vorschlag wurde am 05.07.2023, vor der parlamentarischen Sommerpause, im Bundeskabinett beschlossen.

Das könnte Sie auch interessieren

-

Was ist die Einkommensgrenze beim Elterngeld?

-

Wie hoch wird die neue Einkommensgrenze beim Elterngeld sein?

-

Ab wann gilt die neue Einkommensgrenze beim Elterngeld?

FAQ